スマホやYouTubeが常にそばにあるのが当たり前になっている私たちの暮らし。

大人だけではなく、子どもたちも自然とデジタル画面に目が吸い寄せられる。

こちらから求めなくても自動的に流れてくる「おもしろい」コンテンツ。

家族と同じ部屋にいるのに、それぞれのコンテンツを楽しんでいる。

そんな日々に少し変化をつけたくなったら、「小学生新聞」がおすすめです。

デジタル時代にあえて「紙の新聞」を選んでわかったこと

「小学生新聞」とは、文字通り、小学生向けに編集された新聞のことです。

「子ども新聞」と呼ばれたりもします。

我が家では、子どもたちが年中~小2くらいの時期に購読していました。

ちょうどコロナ禍の家ごもり期間だったということもあり、外の刺激が欲しかったというきっかけもありました。

年齢的にも、慣習的にも、子どもたちが自分から新聞を読むことはしませんでしたが、私が読み聞かせをしていました。

子どもたちは新聞を耳から読んでいたんです。

そして実際に始めてみると、子ども新聞はただ「読むだけ」のものではないということが少しずつわかってきました。

毎朝「今日はどの記事にしよう?」なんて話しながら、私が読み上げる見出しのなかから気になる記事を選んだり、

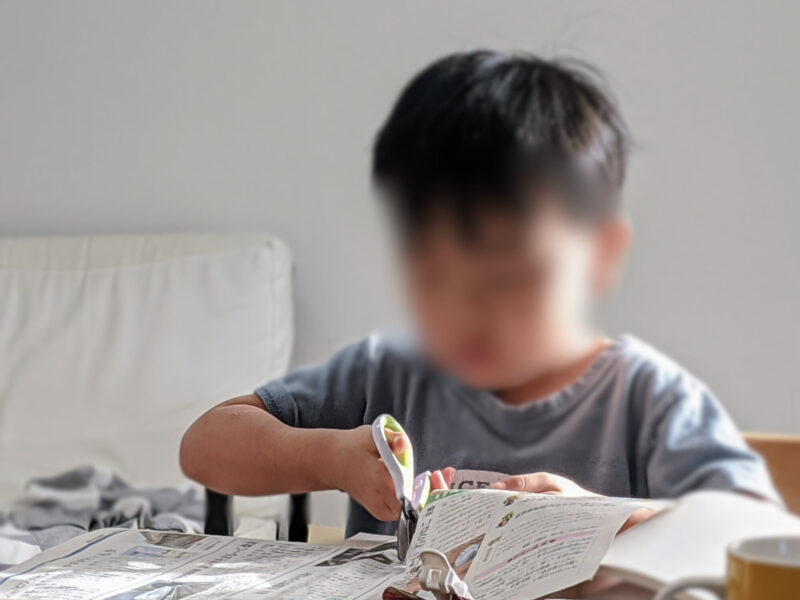

好きな記事や写真を切り抜いてスクラップブックに集めたり、

「あの文字、いくつある?」なんてゲームもやっていました。

兄弟や親子で、好きな連載や記事、感想が全然違うのも面白い発見でした。

同じ記事を読んでも「ぼくはこう思う」「私はこっちが好き」と、自然に個性が出てきたり会話が生まれたりします。

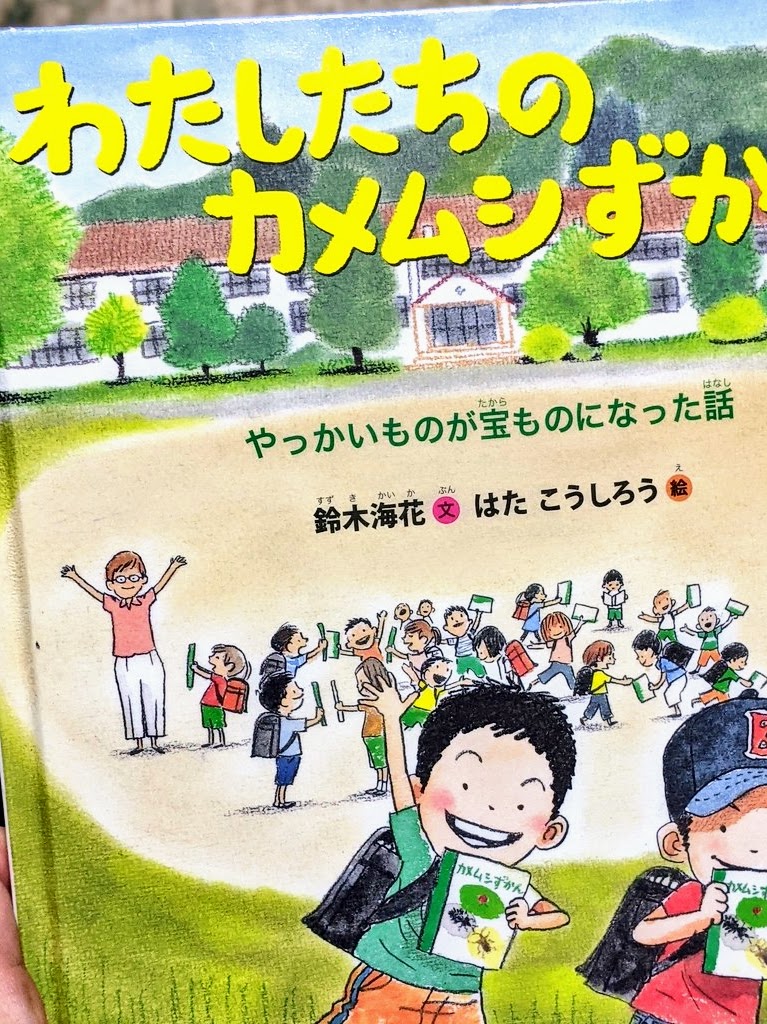

新聞で知ったことをきっかけに、図書館で借りたり買ったりする本のジャンルも広がったのも嬉しかったです。

引越して生活が変わって、いまでは購読を中断していますが、「小学生新聞」は私たち親子にとってとても大事な過ごし方のひとつでした。

実際に感じた小学生新聞のアナログな面白さ

スマホやタブレットと違って、紙の新聞は「広げた瞬間に全体が見える」「記事や写真がふいに飛び込んでくる」一覧性の高さが魅力だと思います。

自分から検索していないことでも、関係ないと思っていたことでも、いきなり目に入ってきてしまう。

そんな意図しない発見がアナログの新聞にはあります。

ほかにも、

・気になるところはちょっと戻って読み直す

・途中で調べ物をしてからまた戻る

・メモを書き込む

・気になった記事を切り抜く

・壁に貼っておく

アナログならではの、自分でコントロールできる感覚があります。

スマホ時代の前にはそれが当然だったし不便でもあったのに、いまでは新鮮さすら覚える感覚です。

小学生新聞、紙だからこその悩み

もちろん、紙の新聞には現実的な悩みもあります。

どうしても紙ごみが増えてしまう。

正直、エコとの逆行を結構感じます。

工作や掃除で再利用したり、資源ごみに出してリサイクルしたりもしますが、それにしても溜まるスピードが早い。

ついでに言うと新聞だからこそ感じる「新聞社の視点やバイアス」も無視できません。

これについては、「この記事は本当にそうかな?」「他にも考え方がある?」など、親子でクリティカルシンキング(多面的に考える力)を育てる題材として、あえて話題にできる面白さがありました。

いろいろ試した私が「朝日小学生新聞」を選ぶ理由

いろいろな子ども新聞を試した上で、今は朝日小学生新聞を推しています。

決め手のひとつは「日刊発行」であること。つまり、毎日届きます。

曜日ごとに違う連載や、お気に入りのコーナーがあって「今日はどのコーナーだっけ?」と毎日の習慣が生まれます。

そしてもう一つの理由は、ほかの小学生新聞よりも「紙面が大きい」こと。

親子で新聞を囲みながら、それぞれ気になるところを同時に読めるのは、紙だからこその楽しさです。

公式サイトからの申し込みもとっても簡単。

時期によってはお得なキャンペーンもやっています。

(この記事を書いている現在は、全員プレゼントのキャンペーン中)

- 毎日発行(休刊日除く)・1日8ページ

- 対象:小学生(全学年)

- 全ページふりがな付き(低学年でも読める)

- 月額料金:2,100円(税込)※2025年9月時点

- 公式サイトから簡単申込・クレカ支払い対応

- 読者参加型の企画やオンラインイベントあり

もし「今の子育て、ちょっとデジタル偏りすぎ?」と感じていたり、

家庭に新しい話題を取り入れたいと思ったら、

ぜひ一度「朝日小学生新聞」の公式サイトでサンプルをチェックしてみてほしいです。

アナログとデジタル両方のいいとこ取りの子育てや、豊かな家庭の過ごし方のヒントに慣れば嬉しいです。

手軽に親子の会話や学びが広がる楽しみを知ってください。